|

|

||

|

レンガの基礎知識

|

|

|

レンガの歴史

|

|

| 日 本 日本でレンガが多く使われるようになったのは、明治の開国以降です。 しかし、地震に対する抵抗力が木造に比べて弱かったので、あまり普及しませんでした。 大正12年の関東大震災以降、建築基準が変わり、レンガ建築は耐震性を持たせるため壁を厚くするよう義務付けられました。そのためコストがかかるようになり、あまり造られなくなりました。 |

北海道 北海道のレンガ産業の歴史は、明治5年に作られた道南の茂辺地煉化石工場がはじまりで以降、耐火構造であるレンガ建築は、開拓使により奨励されました。 その後、昭和初期までに函館、札幌を中心に各地でレンガ工場が作られるようになりました。 今はあまり盛んではありませんが、またレンガの良さが見直され、現在は野幌を中心に生産が続いています。 |

| 上湧別 上湧別のレンガ製造は、大正7年、藤島倉蔵の「中湧別煉瓦工場」の創立により始まります。藤島は町内が重粘土地帯であることに着目したのです。 その時、野幌から呼び寄せた煉瓦職人の熊倉栄松が大正9年に経営を引き継ぎました。 昭和16年渡辺亀助が工場を買収し「渡辺煉瓦工場」を設立、昭和35年まで製造を続け、その後「興農セラミックス株式会社」が製造を引き継いでいます。 |

|

|

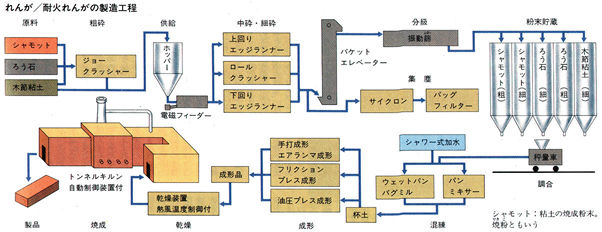

レンガの作り方(現代)

|

|

|

|

|

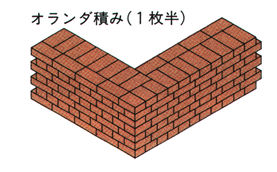

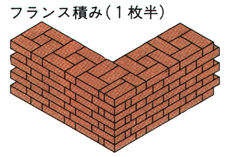

レンガの積み方

|

|

|

|

|

上湧別の特徴 |

|